O Sistema Nervoso se divide em Sistema Nervoso Central e Sistema Nervoso Periférico, conforme pode ser visto a seguir:

SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC)

SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC)

- São partes do Sistema Nervoso envolvidas por ossos: ENCÉFALO e MEDULA ESPINHAL.

O ENCÉFALO:

- Se localiza inteiramente no crânio

- Possui três partes: o CÉREBRO, o CEREBELO e o TRONCO ENCEFÁLICO.

- CÉREBRO: porção mais larga do encéfalo; possui dois hemisférios cerebrais: hemisfério cerebral direito, responsável pelas sensações e controle dos movimentos do lado esquerdo; hemisfério cerebral esquerdo, responsável pelas sensações e movimentos do lado direito do corpo.

- CEREBELO: porção menor do encéfalo, localizada atrás do cérebro; considerado um centro de controle do movimento e possui extensivas conexões com o cérebro e a medula espinhal; o lado esquerdo do cerebelo é envolvido pelos movimentos do lado esquerdo do corpo; o lado direito do cerebelo é envolvido com os movimentos do lado direito do corpo.

- TRONCO ENCEFÁLICO: talo por onde os hemisférios cerebrais e o cerebelo se originam. Conjunto complexo de fibras e células, que envia informações do cérebro à medula espinhal e do cerebelo ao cérebro. Regula as funções vitais, como respiração, consciência e controle de temperatura. Danos causados nessa regi~]ao significa morte rápida.

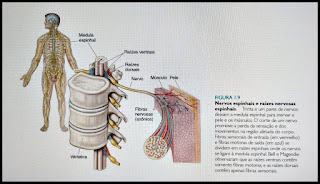

MEDULA ESPINHAL:

- Na coluna vertebral óssea e é colada no tronco encefálico;

- Maior condutor de informações da pele, das articulações e dos músculos ao encéfalo e do encéfalo para a pele, articulações e músculos;

- Uma transsecção(corte) da medula espinhal resulta em anestesia, falta de sensibilidade na pele e paralisia muscular nos membros inferiores.

- Se comunica com o corpo por meio dos nervos espinhais (emergem da medula espinhal dos espaços entre cada vértebra da coluna vertebral) , que forma parte do sistema nervoso periférico.

- Cada nervo espinhal está associado à medula espinhal por meio da raiz dorsal (que contém axônios que trazem informações até a medula espinhal, como a sinalizar a entrada acidental de algo um prego em seu pé) e da raiz ventral ( que transportam informações que saem fora da medula espinhal, como o músculo que retira seu pé em resposta à dor causada por um percevejo)

SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO (SNP)

- a todas as partes do Sistema Nervoso, exceto o encéfalo e a medula espinhal.

- Se divide em duas partes:

- SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO SOMÁTICO

- Constitui-se de todos os nervos espinhais que inervam a pele, as articulações e os músculos que estão sob controle voluntário.

- Axônios motores somáticos comandam a contração muscular e têm origem nos neurônios motores da medula espinhal ventral.

- Os somas celulares dos neurônios motores situam-se dentro do SNC, porém seus axônios estão predominantemente no SNP.

- Axônios sensoriais somáticos que inervam e coletam informação da pele, dos músculos e das articulações, entram na medula espinhal pelas raízes dorsais.

- Os corpos desses neurônios localizam-se fora da medula espinhal em agrupamentos chamados gânglios da raiz dorsal. Existe um gânglio da raiz dorsal para cada nervo espinhal

- SISTEMA NERVOSO PERIFÉRICO VISCERAL

- chamado de involuntário, autônomo* ou sistema nervoso vegetativo (SNV), é formado por neurônios que inervam órgãos internos, vasos sanguíneos e glândulas.

- Os axônios sensoriais viscerais carreiam informação sobre funções viscerais ao SNC, como, pressão e conteúdo de oxigênio do sangue arterial.

- As fibras viscerais motoras comandam a contração e o relaxamento dos músculos lisos que formam as paredes dos intestinos e dos vasos sanguíneos, a freqüência da contração do músculo cardíaco e a função secretora de várias glândulas. Por exemplo, o SNP vegetativo controla a pressão sanguínea pela regulação da freqüência cardíaca e do diâmetro dos vasos sanguíneos.

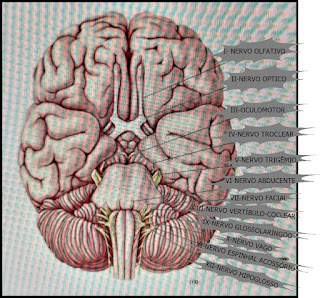

NERVOS CRANIANOS

- Existem 12 pares de nervos cranianos que se originam no tronco encefálico e inervam principalmente a cabeça.

- Alguns dos nervos cranianos formam parte do SNC, outros formam parte do SNP somático, e ainda outros formam parte do SNP visceral.

- Muitos dos nervos cranianos contêm uma mistura complexa de axônios que realizam várias funções.

- Os nervos cranianos e suas funções estão resumidas no apêndice do capítulo.

- Os primeiros dois “nervos” são, na verdade, parte do SNC e estão envolvidos com o olfato e a visão. Os demais são semelhantes aos nervos espinhais, uma vez que contêm axônios do SNP. Como mostra a ilustração, no entanto, um único nervo possui, às vezes, fibras com diferentes funções.

- O conhecimento dos nervos e suas diversas funções são de grande valor para ajudar no diagnóstico de diferentes distúrbios neurológicos.

- É importante salientar que os nervos cranianos estão associados aos núcleos de nervos cranianos no mesencéfalo, na ponte e no bulbo. Exemplos disso são os núcleos coclear e vestibular, que recebem informação do nervo VIII.

I. Nervo Olfatório

- Tipo de Axônio: Sensorial especial

- Função mais importante: Olfato

II. Óptico

- Tipo de Axônio: Sensorial especial

- Função mais importante: Visão

III. Oculomotor

- Tipo de Axônio: Somático motor

- Funções mais importantes: Movimentos dos olhos e das pálpebras

- Tipo de Axônio: Visceral motor

- Função mais importante: Controle parassimpático do tamanho da pupila

IV. Troclear

- Tipo de Axônio: Somático motor

- Função mais importante: Movimentos do olho

V. Trigêmeo

- Tipo de Axônio: Somático sensorial

- Função mais importante: Sensação do tato na face

- Tipo de Axônio: Somático motor

- Função mais importante: Movimentos dos músculos da mastigação

VI. Abducente

- Tipo de Axônio: Somático motor

- Função mais importante: Movimentos do olho

VII. Facial

- Tipo de Axônio: Somático sensorial

- Função mais importante: Movimentos dos músculos da expressão facial

- Tipo de Axônio: Sensorial especial

- Função mais importante: Sensação da gustação nos 2/3 anteriores da língua

VIII. Vestíbulo-Coclear

- Tipo de Axônio: Sensorial especial

- Função mais importante: Audição e equilíbrio

IX. Glossofaríngeo

- Tipo de Axônio: Somático motor

- Função mais importante: Movimento dos músculos da garganta (orofaringe)

- Tipo de Axônio: Visceral motor

- Função mais importante: Controle parassimpático das glândulas salivares

- Tipo de Axônio: Sensorial especial

- Função mais importante: Sensação da gustação no 1/3 posterior da língua

- Tipo de Axônio: Sensorial visceral

- Função mais importante: Detecção de alterações na pressão sanguínea na aorta

X. Vago

- Tipo de Axônio: visceral motor

- Função mais importante: Controle parassimpático do coração, dos pulmões e dos órgãos abdominais

- Tipo de Axônio: Sensorial visceral

- Função mais importante: Nocicepção associada às vísceras Somático motor Movimento dos músculos da garganta (orofaringe)

XI. Acessório

- Tipo de Axônio: Somático motor

- Função mais importante: Movimento dos músculos da garganta e do pescoço

XII. Hipoglosso